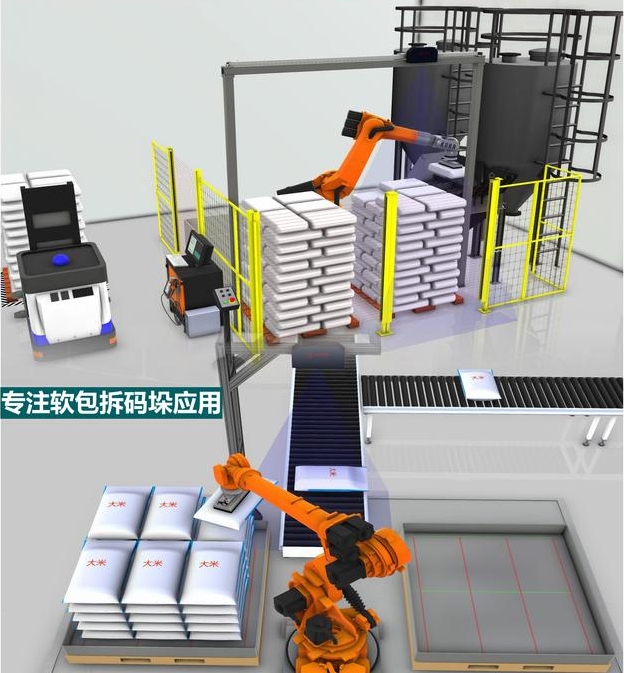

在制造企業的倉儲、生產流轉環節,拆碼垛是連接原料入庫、工序轉運、成品出庫的關鍵節點。傳統模式下,這一環節長期依賴人工或專用自動化設備,卻普遍面臨效率瓶頸、柔性不足、成本高企等問題。隨著工業 3D 視覺技術與協作機器人的深度融合,協作機器人拆碼垛正成為跨越這些痛點的普適性方案,為設備商、非標自動化廠商、產線改造企業提供兼具效率與靈活性的物流升級路徑。

一、傳統拆碼垛的共性困境:為何企業需要協作機器人解決方案?

無論是汽車零部件廠的物料周轉、食品飲料廠的成品碼垛,還是電商倉庫的包裹分揀,拆碼垛環節的痛點具有高度普遍性,制約著企業物流效率的提升:

人工搬運的隱性成本

人工拆碼垛不僅效率低下(平均每小時處理 80-120 箱),且勞動強度大,易因疲勞導致堆疊歪斜、物料損壞,破損率常達 3%-5%;同時,重復性動作易引發腰肌勞損等職業傷病,企業需承擔高額工傷風險與人員流動成本,熟練工培養周期長達 3-6 個月。

傳統自動化的剛性局限

傳統碼垛機器人依賴固定工裝定位,對物料擺放精度要求嚴苛(偏差需控制在 ±5mm 內),一旦物料形狀、尺寸變化(如換包裝箱規格),需重新調試機械結構與程序,換型時間長達 4-8 小時,無法適應多品種、小批量的柔性生產需求。

空間與場景的適配難題

大型自動化碼垛線占地面積大(通常需 20㎡以上),且需物理隔離,難以部署在空間有限的中小型車間;對于異形物料(如桶裝、管狀、板材),傳統設備易出現抓取不穩、堆疊錯位等問題,適用范圍受限。

協作機器人拆碼垛的核心價值,在于通過 “3D 視覺感知 + 柔性機械臂 + 人機協作安全設計” 的技術組合,同時解決效率、柔性與場景適配的多重矛盾,讓物流搬運從 “被動適應” 轉向 “主動匹配”。

二、協作機器人拆碼垛的技術內核:如何實現高效與柔性的統一?

協作機器人拆碼垛并非簡單替代人工,而是通過技術創新重構搬運邏輯,其核心優勢體現在三個維度:

3D 視覺引導:讓機器人 “看懂” 復雜場景

傳統機器人依賴預設坐標抓取,一旦物料位置偏移或堆疊松散便會失效。協作機器人搭載 3D 視覺系統后,可通過激光或結構光掃描實時生成物料三維點云模型,精準識別物料的位置、姿態、尺寸(定位精度達 ±1mm),即使物料存在 10-15mm 的擺放偏差,也能自動修正抓取路徑。對于異形物料(如無規則堆疊的零部件、凹凸不平的板材),3D 視覺可通過特征匹配算法鎖定抓取點,解決傳統設備 “抓不準” 的難題。

柔性抓取與堆疊:適應多樣化物料特性

協作機器人配備力控傳感器與可更換末端執行器(如真空吸盤、機械夾爪、磁吸裝置),能根據物料特性動態調節抓取力度:抓取紙箱時,吸盤壓力自動適配紙板厚度(5-20N),避免壓潰或脫落;抓取金屬件時,機械爪通過力反饋控制夾持力,防止工件變形。在堆疊環節,系統可根據物料重心自動規劃堆疊順序,實現 “下重上輕、下大上小” 的穩定堆疊,堆疊精度達 ±3mm,較人工提升 5-8 倍。

人機協作與場景適配:降低自動化門檻

協作機器人內置碰撞檢測功能(接觸力閾值可設為 20-50N),無需物理隔離即可與工人協同作業 —— 當工人進入工作區域,機器人自動減速或暫停;工人離開后,自動恢復運行。這一特性使其能靈活嵌入現有產線,甚至部署在狹窄通道、臨時周轉區等空間,改造周期縮短至 1-3 天,大幅降低中小企業的自動化門檻。

三、多行業落地案例:協作機器人拆碼垛的普適性價值

協作機器人拆碼垛的優勢并非局限于特定場景,而是能根據不同行業的物料特性與生產需求靈活適配。以下五個典型案例,覆蓋了制造業常見的物流搬運場景,展現其普適性應用價值:

案例 1:電商倉儲紙箱混拆碼垛

某電商倉儲中心需處理多規格紙箱(尺寸從 30×20×15cm 到 80×60×50cm),人工拆垛分揀效率低(日均處理 1.2 萬箱),錯發率達 2%。引入協作機器人拆碼垛方案后,3D 視覺系統快速識別紙箱尺寸與條碼信息,機器人根據訂單需求自動拆分不同品類紙箱,并按配送路線重新碼垛。改造后,單臺機器人日均處理量提升至 2.5 萬箱,錯發率降至 0.1%,節省 6 名人工,投資回報周期約 8 個月。

案例 2:食品飲料塑料箱碼垛

某飲料廠生產瓶裝水、果汁等多品類產品,采用標準化塑料箱周轉,傳統碼垛機換型需重新調試夾具,每次換型耗時 6 小時,難以滿足 “多品種、小批量” 的訂單需求。協作機器人方案通過 3D 視覺識別塑料箱把手位置,搭配自適應夾爪,可兼容 5 種不同規格塑料箱,換型時僅需在系統中選擇對應參數(耗時<5 分鐘)。改造后,產線切換效率提升 72 倍,設備利用率從 55% 提高至 90%,單日產能增加 3000 箱。

案例 3:汽車零部件周轉箱拆碼

汽車零部件廠的物料周轉箱多為金屬框架結構,且內部零件(如齒輪、軸承)擺放無固定規律,人工拆箱時需逐一搬運,易造成零件磕碰(破損率 4%)。協作機器人通過 3D 視覺定位周轉箱與內部零件,采用 “先整體搬運周轉箱,再精準抓取零件” 的兩步法:先將整箱物料轉運至工位,再根據生產節拍抓取零件至裝配線。改造后,零件破損率降至 0.3%,裝配線供料節奏穩定性提升 40%,工人勞動強度降低 60%。

案例 4:化工桶類物料堆疊

某化工企業需搬運 200L 鐵桶(單桶重 250kg),人工搬運需 2 人配合,效率低且存在砸傷風險。協作機器人配備磁吸式末端執行器與力控系統,3D 視覺識別桶口位置后,機器人自動調整姿態完成抓取,堆疊時通過力反饋確保桶體垂直對齊(偏差<2mm)。改造后,單桶搬運時間從 4 分鐘縮短至 1.5 分鐘,無需人工輔助,年減少工傷風險成本約 15 萬元。

案例 5:建材板材異形碼垛

建材廠生產的石膏板、纖維板尺寸多樣(1.2×2.4m 至 2.4×3.6m),且表面易刮花,傳統設備堆疊時易因定位不準導致邊角損壞(損耗率 5%)。協作機器人搭載真空吸盤組,3D 視覺掃描板材輪廓后規劃多點抓取路徑,確保受力均勻;堆疊時根據板材厚度自動調整層間間距,避免表面摩擦。改造后,板材損耗率降至 0.8%,單批次碼垛時間從 1.5 小時縮短至 40 分鐘,倉庫空間利用率提升 25%。

四、協作機器人拆碼垛的實施邏輯:如何適配企業實際需求?

不同規模、不同場景的企業,可根據自身需求選擇靈活的實施路徑,核心是 “以最小改造成本實現最大效率提升”:

中小批量、多品種企業:優先選擇 “標準協作機器人 + 通用 3D 視覺系統” 的基礎方案,通過圖形化編程界面(無需代碼基礎)快速配置物料參數,單臺設備投入約 12-18 萬元,適合日均處理量 500-2000 箱的場景,通常 6-12 個月可收回成本。

大規模、高節拍企業:可采用 “多機器人協同 + 視覺定位系統” 的集成方案,通過中央控制系統實現多工位聯動(如拆垛 - 分揀 - 碼垛一體化),適應日均處理量 5000 箱以上的需求,整體效率可提升 80% 以上。

空間受限或臨時場景:利用協作機器人的移動底盤(AGV)實現 “移動拆碼垛”,無需固定安裝位置,可在車間、倉庫、貨車之間靈活轉移,尤其適合需要臨時增加產能的旺季場景。

五、結語:協作機器人拆碼垛,物流自動化的柔性升級必選項

從電商倉儲到汽車制造,從食品飲料到化工建材,協作機器人拆碼垛正在重新定義物流搬運的標準 —— 它不是對傳統自動化的否定,而是通過 3D 視覺與柔性技術的融合,彌補了效率與柔性的鴻溝;不是大企業的 “奢侈品”,而是所有追求降本增效的企業都能落地的務實方案。

當 3D 視覺賦予機器人 “感知環境” 的能力,柔性控制賦予其 “適應變化” 的能力,人機協作賦予其 “融入場景” 的能力,協作機器人拆碼垛已成為連接傳統物流與智能倉儲的關鍵紐帶。對于設備商、非標自動化廠商、產線改造廠家而言,布局這一技術,不僅是為客戶提供高效的搬運工具,更是幫助企業構建柔性制造體系的核心支撐。

未來,隨著 3D 視覺算法的迭代(如更快的識別速度、更高的抗干擾能力)與協作機器人成本的優化,這一解決方案將更廣泛地滲透到制造業的各個環節,推動物流搬運從 “經驗驅動” 走向 “數據驅動”,從 “固定流程” 邁向 “動態適應”,最終實現倉儲物流的全鏈路智能化升級。